Coloquio: Optimal Control Theory and Quantum Information Systems

- 2025-07-17 14:00 |

- Aula Federman

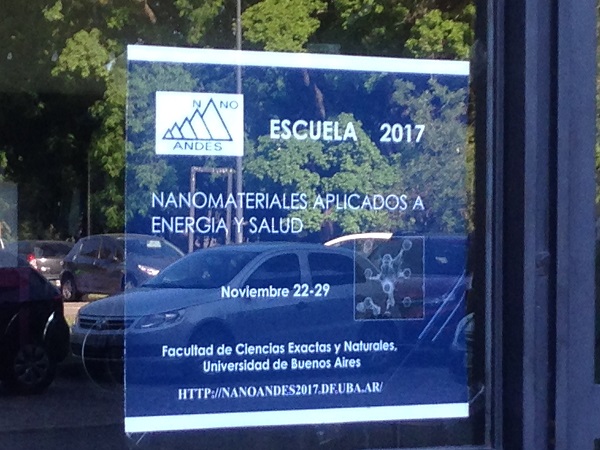

Cincuenta y un estudiantes de toda Latinoamerica participaron de la séptima edición de las escuelas Nanoandes, en esta ocasión dedicada a “Nanomateriales aplicados a energía y salud”. La escuela organizada por primera vez en nuestro país se llevo a cabo en Exactas a fines del mes pasado y fue organizada en el marco de una red franco-latinoamericana.

Los cursos abordaron temas que van desde el diseño y fabricación de materiales para aplicaciones especificas como sus técnicas de caracterización e investigación y aplicaciones. Expertos involucrados en los desarrollos tecnológicos actuales en diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como en el área de energías renovables – baterías de litio, solar y celdas solidas de combustible- desde la nanotecnología, dictaron las ultimas clases de la escuela. Además de los cursos teóricos, se llevaron a cabo más de dieciocho prácticas a lo largo de la semana en aulas y laboratorios de los pabellones I y II de Ciudad Universitaria y del Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia (CNEA-CONICET). Participaron en el dictado de los cursos, colegas de la Facultad, profesores franceses y de otros países de la región. Gracias al financiamiento del CELFI – Datos y de la Fundación Puya de Francia fue posible becar la asistencia y participación de alumnos chilenos, brasileros, argentinos, cubanos, costaricenes, ecuatorianos, colombianos, peruanos, mexicanos y venezolanos.

- Por Lis Tous -

María Gabriela Capeluto es física experimental en el Departamento de física en temas de fotofísica y materiales fotónicos; desarrolla varias líneas de trabajo en colaboración con distintos laboratorios. Este año, la investigadora tuvo varias publicaciones importantes junto a colegas del DF y, también por su trabajo en la creación de plasmas de alta densidad de energía en la Universidad estatal de Colorado.

“Mi campo de investigación es la fotofísica, es decir, estudiamos la luz y su interacción con la materia. Usamos a la luz para modificar y medir a las propiedades de los materiales, también utilizamos a los materiales para generar luz, así como para modificar sus propiedades”, resume Capeluto.

La investigadora del IFIBA en UBA-CONICET cuenta que aunque vive en Argentina pasa algunos meses del año en Estados Unidos: “muchos de nosotros hacemos ciencia de este modo, tenemos un fuerte intercambio con otras instituciones alrededor del mundo. Cuando llegan las vacaciones acá, viajo a trabajar en otros proyectos. Es muy enriquecedor, de la colaboración entre personas y temas tan distintos salen trabajos muy interesantes. La experiencia del otro me sirve, así como lo que uno hace puede ser útil a otro, estoy segura de que trabajar de este modo suma”.

En junio de este año las revistas de alto impacto Science Advance y Optica comunicaron la generación de materia con densidad de energía ultra grande, a partir de la radiación de láseres con energía relativista; una investigación del grupo internacional al que Capeluto pertenece, liderado por Jorge Rocca en la Universidad Estatal de Colorado (CSU).

“Utilizamos luz para generar un plasma, es decir, un estado de la materia conformado por iones -átomos cargados- y electrones libres interactuando por choques. Los plasmas que nosotros estudiamos tienen una densidad de energía mucho mayor que las de otros plasmas conocidos como las auroras boreales, los relámpagos o la corona del sol. Estos plasmas de ultra alta energía sólo podían encontrarse, hasta el momento, en los experimentos de fusión nuclear y en el interior de algunas estrellas”, especifica Capeluto y aclara “en este momento nos concentramos en usar a estos plasmas como fuentes de rayos X y de neutrones”.

En el laboratorio, los científicos iluminan el material con un láser de potencia tan grande que es capaz de arrancar un electrón y acelerarlo a la velocidad de la luz. La investigadora explica que el truco de este experimento está en la morfología del material, “nanohilos arreglados verticalmente - como si fuera un cepillo-, donde el diámetro de cada nanohilo es mucho más chico que el largo”. Aunque no es la primera vez que se produce plasma usando láseres, sí es novedoso hacerlo en condiciones extremas de presión, temperatura y densidad de energía en un laboratorio universitario.

El logro es considerado mayor si se tiene en cuenta el impacto de hacer experimentos de este tipo en un laboratorio más pequeño, donde por ejemplo permitiría generar fuentes de rayos X de longitud de onda muy corta; generar fuentes de partículas; o estudiar materia en condiciones extremas, similares a las del interior de las estrellas. “Nosotros logramos hacerlo a una escala universitaria, lo que permitiría hacer muchos experimentos que hasta el momento solo podían llevarse a cabo en grandes instalaciones como en la National Ignition Facility”, remarca.

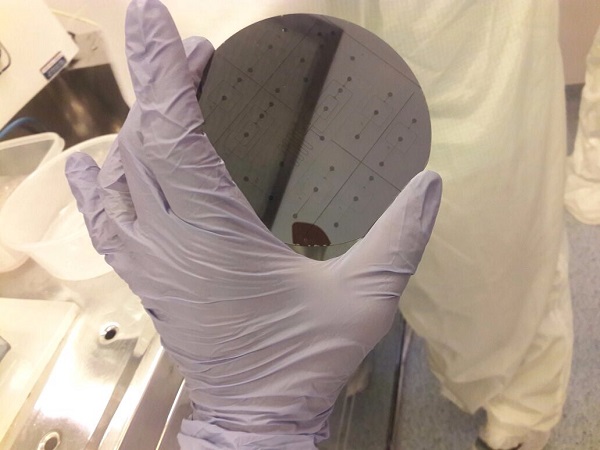

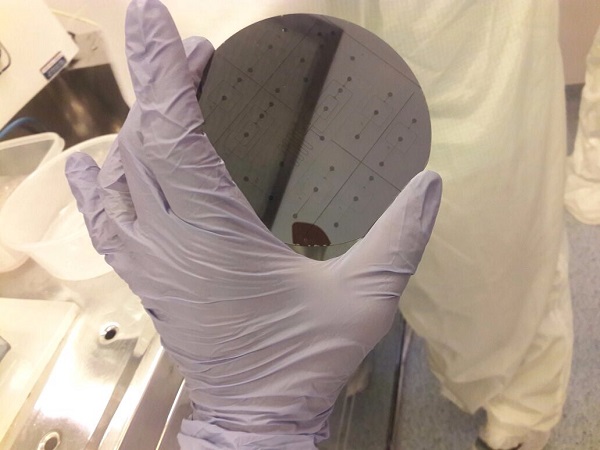

El otro aspecto fundamental es que la investigadora desarrolla los materiales que se usan en los experimentos. “Los fabricamos, a través de distintas técnicas como la electrodeposición, litografía y el etching. El conocimiento desarrollado en Colorado University va a ser implementado en los proyectos del DF para desarrollar dispositivos, aunque con otros intereses. Ahora, también, estamos desarrollando técnicas para fabricar nanoestructuras en silicio, que eventualmente podrían ser usadas para crear cristales fotónicos y otros dispositivos con interés para aplicaciones en el área”.

Prácticas científicas: colaboración

En el ámbito del Laboratorio de Procesado de Imágenes, recientemente la investigadora ha publicado un trabajo en el desarrollo de vórtices ópticos, esa especie de remolino de luz, que al interactuar con la materia pueden transferirle alguna de sus propiedades: “Son muy interesantes porque pueden ser utilizados tanto para manipular a la materia en términos nano o micro, como para codificar información en las comunicaciones”.

“Presentamos una técnica para generar y medir haces con vórtices ópticos con posibles aplicaciones en la región ultravioleta extremo (EUV) del espectro electromagnético. El dispositivo compacto consiste en una máscara difractiva donde se generan tanto el haz con momento angular orbital como el frente de onda de referencia para medir su fase”, detalla la investigadora y aclara que el diseño de dispositivos ópticos representa un desafío ya que en ese rango electromagnético todos los materiales son altamente absorbentes.

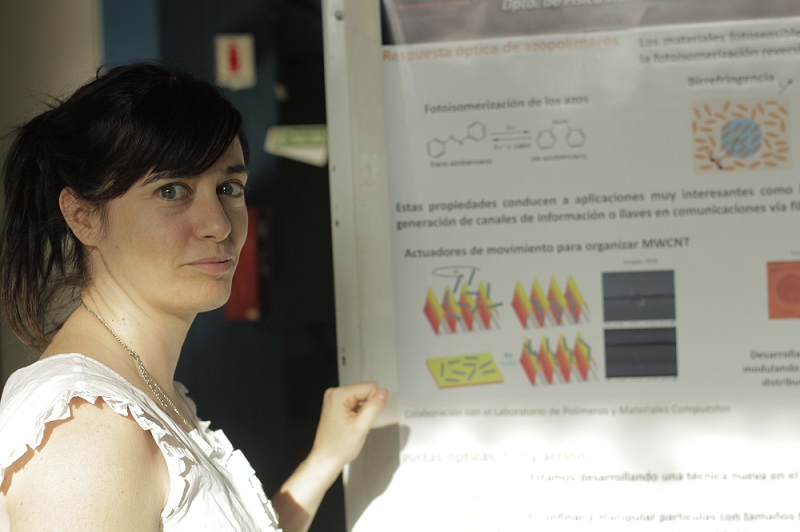

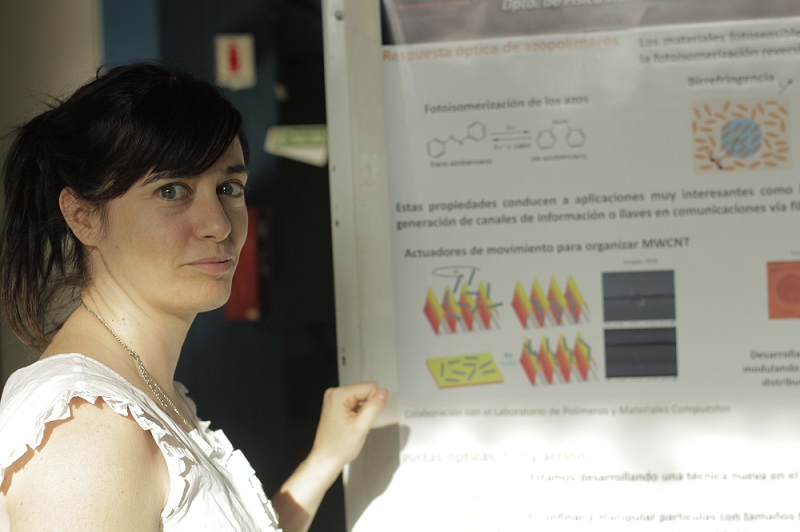

Por otro lado, en el Departamento de física también se desarrollan líneas de trabajo en torno a los azopolímeros, materiales moldeados mediante la luz. En este caso, Gabriela desarrolla esta investigación en el marco de una colaboración entre el Laboratorio de Procesado de Imágenes y el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos: “Como un azopolímero es un material que contiene moléculas de colorantes - está conformado por azobencenos y cadenas largas de polímeros-, cuando se los ilumina con luz polarizada, se induce un ordenamiento molecular que macroscópicamente se manifiesta como una anisotropía óptica (birrefringencia)”, explica la investigadora y resalta “en algunos casos se puede observar transporte de masa, es decir, el material se mueve al ser iluminado. Estas propiedades hacen que estos materiales sean muy interesantes para aplicaciones como las memorias ópticas, la litografía o para producir movimientos en la nanoescala controlados remotamente por luz”.

Tal como puede leerse en Optical Materials, la publicación fruto del trabajo en colaboración con Silvia Goyanes y Silvia Ledesma: tras diferentes tratamientos ópticos, el material -un film de azopolímero- interactúa con nanotubos de carbono de paredes múltiples para organizarlos en canales o crestas de una red superficial de relieve. Esta organización a gran escala, tiene potencial en aplicaciones de electrónica transparente.

“En este momento en el laboratorio estamos desarrollando pinzas ópticas, son herramientas para manipular nano y micro-partículas a través de las fuerzas ópticas”, concluye la investigadora respecto a sus futuros estudios.

Notable experimento en el que participó el Grupo de Información Cuántica y Fundamentos del DF Exactas UBA

- Por Guillermo Mattei -

En las últimas semanas la comunidad física mundial asistió a un bello e impactante maridaje teoría-experimento. La esencia misma de la creación de conocimiento en Física. A mayor sofisticación del corpus teórico, mayor impactan sus contrapartes experimentales.

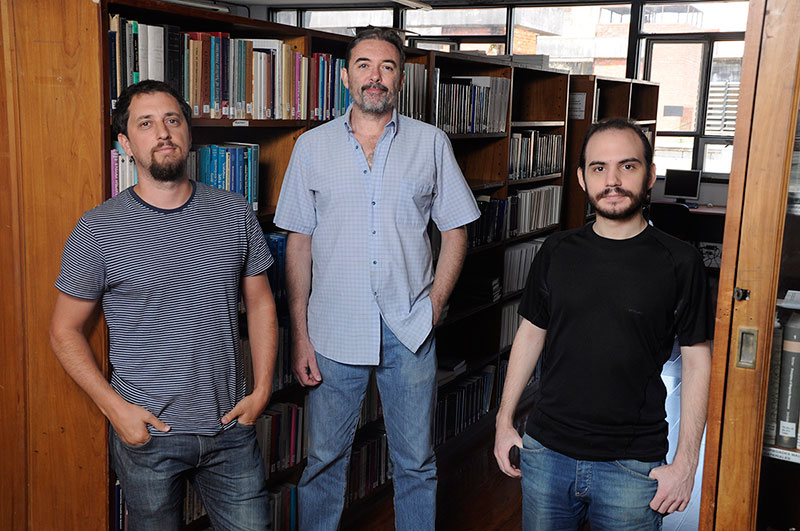

Hoy la revista Nature Communications publica “Using a quantum work meter to test nonequilibrium fluctuation theorems” de los autores Federico Cerisola, Augusto Roncaglia y Juan Pablo Paz (IFIBA-Exactas UBA-CONICET), junto a colaboradores de la Universidad Ben Gurión (Israel). Ciertamente se trata de otro notable doble juego teoría-experimento.

Federico Cerisola, becario doctoral (CONICET) del Grupo de Información Cuántica y Fundamentos del DF Exactas UBA lo explica: “Nuestro eje de trabajo es el concepto de trabajo en termodinámica de sistemas cuánticos”. Una tarea nada sencilla, al menos vista desde la termodinámica clásica. Cerisola continúa: “La manera que se usa para cuantificar el trabajo en sistemas aislados se basa en medir energías a dos tiempos diferentes”. Sin embargo, las perturbaciones que se introducen en este tipo de abordajes son difíciles de controlar. “Nosotros hicimos la propuesta teórica de una sóla medida al final del proceso pero acoplándole, al sistema bajo estudio, otro auxiliar que hace las veces de registro de las variaciones de energía”, indica Cerisola.

En ese punto es cuando el doble juego teoría-experimento hace su aparición: el Grupo de Información Cuántica y Fundamentos se conecta con un grupo experimental de la Universidad Ben Gurión para el cual adaptan -en el trabajo que hoy se publica- su manera teórica de hacer el experimento en función de los recursos operativos del laboratorio, fundamentalmente apto para la manipulación de condensados de Bose-Einstein. “Lo que tiene de bueno este experimento es que permite hacer decenas de miles de mediciones independientes en simultáneo. O sea, una foto de la distribución de probabilidad del trabajo”, remarca Cerisola. La medición del trabajo resultante de este experimento posee la característica novedosa de ser muy directa comparada con las estrategias usuales de reconstrucción de la medida.

¿El futuro? “Todo esto lo hacemos para chequear unos teoremas muy trascendentes llamados de fluctuación que conectan la termodinámica del equilibrio con la del desequilibrio. Luego, lo que pretendemos ahora es extender estos estudios a los casos donde se introduce ruido, por un lado, y coherencia por otro”, concluye Cerisola.

Los invitamos a leer también la nota en Nexciencia

“Using a quantum work meter to test nonequilibrium fluctuation theorems”

DOI: 10.1038/s41467-017-01308-7

- Por Lis Tous -

La investigadora del DF, Silvina Ponce Dawson fue elegida recientemente como una de los varios vicepresidentes de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) por su trabajo de casi dos décadas en temas de género en ciencias. Ahora formará parte de la comisión directiva de esta asociación mundial de físicos que agrupa 56 países. Es investigadora principal en el Instituto de Física de Buenos Aires de UBA-CONICET y ha estado trabajando paralelamente en proyectos sociales para aumentar las posibilidades de crecimiento de las mujeres en sus carreras científicas. “Principalmente en la IUPAP buscamos realizar acciones en países en vías de desarrollo, donde los problemas de género forman parte de un contexto más amplio de desigualdades”, aclara la investigadora.

En este momento está trabajando fuertemente en un proyecto financiado por el Consejo Internacional para la Ciencias (ICSU por sus siglas en inglés), particularmente en el diseño de una encuesta global conjunta, en un estudio bibliográfico de patrones de publicación y en la compilación de listas de buenas prácticas para ayudar a una mayor equidad de género en ciencia. Este esfuerzo permitirá conocer los datos sobre participación de mujeres en una gran variedad de disciplinas científicas. Según puede leerse en el proyecto Un enfoque global para la brecha de género en las ciencias naturales y matemáticas: ¿cómo medirla, cómo reducirla? los datos actuales son dispersos, están desactualizados y resultan inconsistentes en todas las regiones y campos de investigación.

Conferencia internacional de mujeres en física, Inglaterra, julio 2017.

¿Cómo llega este nombramiento en la IUPAP?

Mi primera participación fue representando a Argentina, junto a Karen Hallberg de Bariloche, en la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Físicas que tuvo lugar en París en 2002. Esta Conferencia fue organizada por el Grupo de Trabajo de Mujeres Físicas creado por la IUPAP durante su asamblea de 1999. , En ese momento comenzó una intensa tarea para mejorar la situación de las mujeres físicas en el mundo y también para incrementar la cantidad de investigadoras. A esa primera conferencia llevé datos sobre la situación en nuestro país y noté que había problemas en los que nunca había reparado. Desde ese momento me han llamado la atención varias cosas, cada vez me fui involucrando más con las tareas del grupo. En 2007 pasé a ser miembro del grupo como representante latinoamericana, luego su presidenta entre 2011 y 2014 y hasta ahora continué trabajando como presidenta saliente. Este año el presidente, ahora saliente, de la IUPAP me propuso ser vicepresidenta de esta organización ocupando además el rol de “Gender Champion” cuya función es velar por la aplicación de las políticas que tiendan a una mayor equidad de género en el ámbito de la organización y articular acciones con el grupo de trabajo de mujeres físicas para que se expandan a todos los países.

¿Y en Argentina?

Bueno, en la UBA se han implementado algunas acciones, la Facultad de Exactas formó el grupo GenEx. Es una temática que se está incorporando en la vida diaria de las instituciones, y me parece muy importante porque una de las cosas que nosotros vemos más allá del tema de la violencia es la invisibilización de las mujeres que hacen ciencia. Aunque no siempre se percibe, hay sesgos, ocurre que no se las invita a dar charlas, o no se las tiene tanto en cuenta como a los hombres. Considero que son temas para discutir y trabajar.

¿Qué dificultades identifican en un contexto específico de mujeres que hacen ciencia?

En nuestras carreras se está sometido constantemente a la evaluación, debemos demostrar constantemente que nuestro trabajo es de interés al menos para la comunidad científica, publicar en revistas que sean buenas lo que está sometido a la revisión de los pares, otros impactos, transferencias, charlas invitadas en conferencias o instituciones de prestigio.. Todo esto se tiene en cuenta a la hora de ocupar una posición en la carrera de investigador científico. La visibilidad de tu trabajo, la tasa a la que producís son aspectos importantes pero también el impacto dentro de la comunidad científica si hacés ciencia básica. Una dificultad que surge para poder avanzar exitosamente en este tipo de carreras es la de compatibilizar la vida familiar y la profesional, ya que la crianza de los hijos influye en esa tasa de producción, en las oportunidades para viajar y, en definitiva, en visibilizar la investigación. Por ejemplo, el tema de los límites de edad que establecía el CONICET para el ingreso a la Carrera del Investigador o para la presentación a becas afectaba más a las mujeres que a los hombres ya que las mujeres tienen hijos en etapas más tempranas a lo largo de su carrera académica. El CONICET lo fue teniendo en cuenta incluyendo cambios en los límites dependiendo del número de hijos. Ahora el Congreso anuló los límites de edad. Pero más allá de los problemas asociados a compatibilizar vida familiar y carrera, las causas de la “invisibilidad” de las mujeres científicas se relacionan con muchos otros aspectos.

¿Han podido establecer otras causas?

En Argentina, por ejemplo, somos una comunidad pequeña de personas haciendo ciencia y resulta muy importante pasar algún tiempo en centros de investigación fuera del país, no solo para aprender nuevas formas de abordar los problemas sino también por la cuestión social de la ciencia, para relacionarse con investigadores de otros lugares, para establecer la red de contactos que es sumamente importante para la visibilidad, para que los colegas valoren tu trabajo. Esa red contactos se establece principalmente en el exterior o trabajando en un grupo con buenos vínculos internacionales. Esto último ahora es mucho más fácil que antes. De todos modos es bueno circular por distintos lugares. Irse al extranjero es una situación que involucra muchas decisiones familiares, con la pareja y los hijos. Eso implica ciertas limitaciones para irse y, por eso,para establecer las redes que te ayudan a avanzar en etapas cruciales de la carrera. Todo esto está cambiando mucho, hay muchas formas distintas de familia, se está retrasando la maternidad. Otro aspecto familiar relevante es que, por lo general, las mujeres se encargan del cuidado de los mayores. Aunque los roles estén cambiando, sigue habiendo una preponderancia en el tiempo que las mujeres dedican a los temas familiares y domésticos y por eso creo que las limitaciones que impone la compatibilización entre cuestiones familiares y carrera suelen afectar más a las mujeres que a los hombres. Y esto no sólo la afecta porque quita tiempo para el trabajo científico sino porque impide la realización de estas otras actividades como trabajar en otras instituciones, establecer redes, que hacen al desarrollo profesional y a la visibilidad de las investigaciones propias. El hecho de que muchas veces las reuniones donde se toman decisiones importantes se hacen en horarios inconvenientes para quienes tienen encargarse de temas domésticos también tiene un impacto sobre la carrera. Pero además de estos aspectos creo que hay una cuestión actitudinal de las mujeres, en cómo muestran su trabajo, en cuán agresivas son en demostrar lo que hacen. Hay distintos estilos y hay formas que “venden” más que otras, “vender” en el sentido de lograr “popularidad” en la comunidad. Todo eso impacta directamente sobre la visibilidad de las investigaciones.

¿Cuál es el mayor desafío que encuentran para equilibrar las desigualdades?

Cómo hacer para romper eso que se llama “techo de cristal”. A medida que se asciende en la carrera del investigador de CONICET en física, por ejemplo, la fracción de mujeres disminuye. Y no es una cuestión generacional, no es que el treinta por ciento de mujeres que permanece en la categoría más baja dentro de unos años va a continuar en el mismo porcentaje en las categorías más altas. Las mujeres no ascienden tanto como los hombres, hay un techo invisible. Lo mismo sucede con los premios que se otorgan, en las invitaciones a las charlas, cuando se hace divulgación científica ante el público en general. Se mantienen ciertos estereotipos que deberíamos cambiar.

¿Es diferente la situación de las mujeres que trabajan en otras ciencias?

Bueno, el tema excede a nuestra disciplina en particular. Por ejemplo en la última conferencia internacional de mujeres físicas en Inglaterra durante el mes de julio pudimos ver un trabajo comparativo de mujeres en física y en sociología a lo largo de la carrera académica, y en las categorías más bajas la fracción de mujeres en sociología es mucho más alta que en física, pero en las categorías más altas la fracción es la misma en las dos disciplinas.

¿Han podido formar redes femeninas de científicas?

Sí, trabajamos mucho en eso, en las redes entre mujeres, en incrementar la ayuda, en implementar la figura del mentorship que es una persona con formación senior que te orienta en la carrera y te ayuda a tomar decisiones. Porque a veces hay chicas jóvenes que se sienten desencantadas en ciertos momentos de la profesión.Bueno, pensamos acciones para ayudar en eso. Las relaciones que permiten formar las redes de las que te hablé antes exceden a los momentos del trabajo, por eso una de las tareas que siempre se propuso el grupo de trabajo de mujeres físicas de la IUPAP fue la de establecer redes. Esa cooperación se vive muy intensamente durante las conferencias internacionales de mujeres físicas donde compartimos experiencias con mujeres de todo el mundo. En la última conferencia que fue en julio en Birmingham, Inglaterra, tuvimos la oportunidad de conocer a Malala Yousafzail -la estudiante universitaria pakistaní que ganó el premio nobel de la paz en 2014. Estábamos todas muy emocionadas.

¿Cuáles son las acciones futuras que van a llevar a cabo?

Desde el grupo de trabajo de la IUPAP estamos terminando de redactar un chárter, una especie de manifiesto con listas de buenas prácticas para que lo tomen las sociedades físicas y lo lleven a sus propios países. Por otro lado la IUPAP en general y yo, en particular, estamos muy involucrados en avanzar con el proyecto financiado por el Consejo Internacional de Ciencias. En tal sentido estamos organizando un workshop regional en Bogotá que va a tener lugar entre el 22 y el 24 de noviembre próximos donde vamos a discutir la encuesta y la lista de buenas prácticas para que ambas resulten adecuadas para abordar la problemática de género en ciencia en Latinoamérica.

Más información: http://icwip2017.iopconfs.org/home

https://icsugendergapinscience.org/

- Por Lis Tous -

Los pájaros cantan, básicamente, para atraer a la hembra, alertar de peligros y defender el territorio, pero no todos los hacen de la misma forma. Algunos emiten los sonidos tal como aprenden de sus pares y otros fonan gracias a la sofisticación de sus órganos vocales. Esto dispara la pregunta de por qué algunos pájaros aprenden a cantar y otros no.

“El canto de aves es un tema muy establecido desde la neurociencias porque hay un conjunto de especies -el cuarenta por ciento aproximadamente- que necesitan aprender para vocalizar, del mismo modo que los humanos. En este sentido, es un modelo animal que se investiga para conocer cómo hacemos los humanos para modular los sonidos”, explica Gabriel Mindlin del Departamento de Física y el Instituto de Física de Buenos Aires (UBA-CONICET). Es autor junto a otros investigadores de la publicación Evolución de la diversidad vocal por adaptación morfológica sin aprendizaje vocal o control neuronal complejo publicado recientemente en Current Biology.

En este estudio, los autores se focalizaron en seis especies de sub-oscinos: “Este trabajo es, específicamente, sobre este grupo que no aprende, aunque puede generar una gran diversidad de sonidos a partir de complejizar su sistema vocal. En vez de enviar al cerebro instrucciones complejas tienen un aparato vocal más sofisticado”, explica Mindlin. En la publicación los investigadores demostraron que este tipo de pájaros tiene el mayor número de fuentes sonoras del reino animal, mostraron funcionalmente que las tres interactúan, y explicaron qué relación existe entre anatomía y el sonido a través de modelos matemáticos.

Tal como puede leerse en el trabajo: “la evolución del comportamiento complejo de este tipo de pájaros está dada por la interacción de especializaciones morfológicas y el control de mecanismos neuromusculares; a menudo es difícil distinguir entre las respectivas contribuciones de cada uno. Se piensa que el aprendizaje vocal de las aves y las adaptaciones neuronales asociadas juegan un papel importante en la diversificación de los pájaros, mientras que la importancia de diversidad morfológica de los órganos vocales permanece aún inexplorada”.

Según Mindlin, “los pájaros que aprenden, fonan mediante a algo parecido a las cuerdas vocales entre las junturas entre los bronquios y la tráquea. Cuando pasa el aire, estos labios oscilan generando el sonido. Son cuatro mil de las diez mil especies de aves que son estas aves cantoras generan sonido de esa manera”.

Los investigadores pudieron mostrar que los tipos de pájaros llamados traqueófonos -a los que pertenecen las seis especies estudiadas en el trabajo- poseen tres fuentes sonoras: dos similares a los pares de labios de los oscinos y una membrana traqueal. En conjunto representan la mayor cantidad de fuentes sonoras para un órgano vocal, aun los pájaros cuyas membranas traqueales fueron inhabilitadas experimentalmente son capaces de cantar. Estas fuentes sonoras contribuyen a diferentes rasgos de acústica como complejidad espectral, amplitud de modulación y mejora de la amplitud sonora. Por el contrario, estas mismas características surgen en los oscinos del control neuromuscular de los labios.

Mindlin explica que “los labios -equivalentes a cuerdas vocales- son los responsables de las vocalizaciones de alta frecuencia; y las membranas son como ventanas, modulaciones de baja frecuencia de aproximadamente 200 hertz. Las distintas especies utilizan estos sonidos de diferentes maneras, algunas repiten el mismo como un ruido, un chirrido; otras, como el hornero se presentan al producirse algunos sonidos llamados de “protesta”, como cuando se los captura. En esos casos, las modulaciones dan rugosidad al sonido. Estas diferencias son importantes para entender la diversidad de las modulaciones, cuantas más frecuencias entran en la descomposición del sonido, más se enriquece”.

“Somos un grupo interdisciplinar; se hizo trabajo de campo en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y Corrientes porque son especies con las que no se puede trabajar en el laboratorio. Desde la física desarrollamos modelos para comprender cómo la adaptación morfológica del órgano vocal traqueófono puede generar sonidos específicos y de características complejas”, aclara Mindlin. La investigación es fruto del trabajo interdisciplinario entre investigadores de distintos institutos y universidades: Sarah Garcia, Cecilia Kopuchian, Gabriel Mindlin, Matthew Fuxjager, Franz Goller y Pablo Tubaro.

Garcia et al., Evolution of Vocal Diversity through Morphological Adaptation without Vocal Learning or Complex Neural Control, Current Biology (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.07.059