Coloquio: Optimal Control Theory and Quantum Information Systems

- 2025-07-17 14:00 |

- Aula Federman

- Comunicación DF-

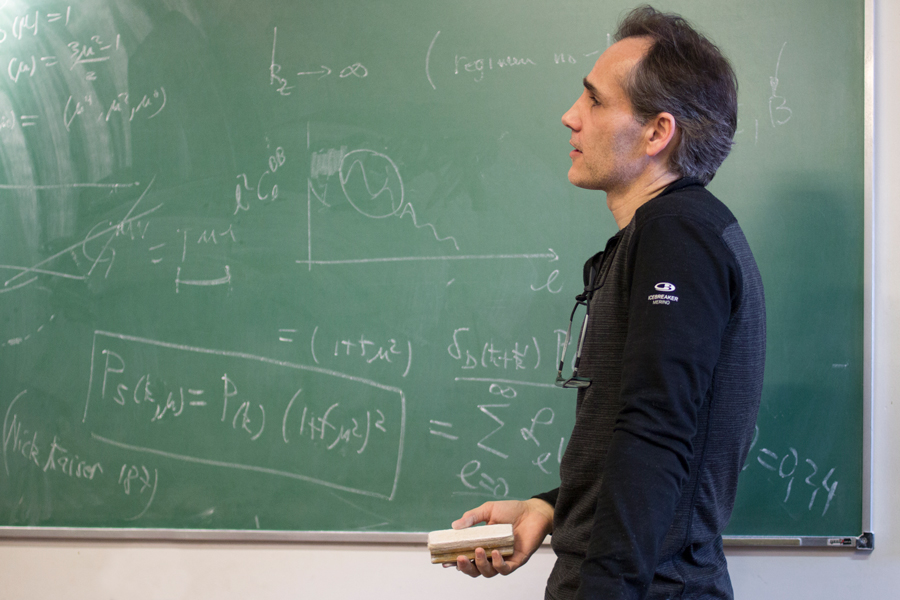

Desde que era estudiante Román Scoccimarro indagaba sobre temas de cosmología cuántica y del Universo temprano. Se licenció en el Departamento de Física y en 1992 partió a Chicago a hacer su doctorado. Ese mismo año el satélite COBE descubrió que había fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo en distintas direcciones del universo. “Ese hecho hizo que el tema se vuelva mucho más interesante, por lo que decidí volcarme a algo que tenga contacto con las observaciones, no tan teórico”, reconoce el investigador.

Junto a Cora Dvorkin disertan para la comunidad del DF sobre la actualidad de la cosmología en un curso de dos etapas dentro del Programa de Profesores Visitantes. La primera, sobre la formación de estructuras, finalizó la semana pasada y fue dictada por Scoccimarro como profesor invitado. La segunda - impartida por Dvorkin- será sobre la radiación cósmica de fondo: cómo se puede mapear la gravitación, la distribución de materia a partir de las lentes gravitatorias; nucleosíntesis y el origen de los elementos.

“Armamos este curso, que es intensivo, pero abarca varios temas. La mayoría de lo que expliqué en el pizarrón puede ser entendido por un alumno de licenciatura, pero en la plataforma virtual del curso hay información técnica para quienes están haciendo el doctorado”, resume Scoccimarro.

La distribución de galaxias - y las distintas maneras de observarlas- permite obtener información sobre el Universo temprano. Es decir, “cómo se formaron esos sistemas de estrellas, cuál es la ley de gravedad que acumuló a todas estas galaxias, si es consistente con la relatividad general o no”. El investigador explica en qué está trabajando hoy en la New York University: “Hay información hoy en día que nos permite saber cómo fue ese proceso inflacionario cuando el Universo tenía mucho menos de un segundo. Tratar de deducir toda esa física del Universo temprano que es la única manera de acceder a esas energías que son mucho más altas que las que podemos ver en el acelerador hoy en día. Como un detective vemos el final y tratamos de irnos atrás en el tiempo -miles de millones de años- para entender lo que vemos hoy”.

Sobre el presente inmediato del campo de conocimiento en el que trabaja, Scoccimarro afirma no hay grandes avances en cosmología pero que esperan que sí ocurran en próxima década: “en los últimos quince años no hemos visto cosas nuevas, desde 1998 que sabemos que el universo se acelera, no hemos tenido grandes avances. Pero, hay muchos experimentos nuevos que pueden encontrar cosas muy interesantes, estamos todos los investigadores pendientes de que se lleven a cabo para ver qué sale. Cuando encontremos esas respuestas vamos a tener nuevas preguntas, así es la ciencia”, dice.

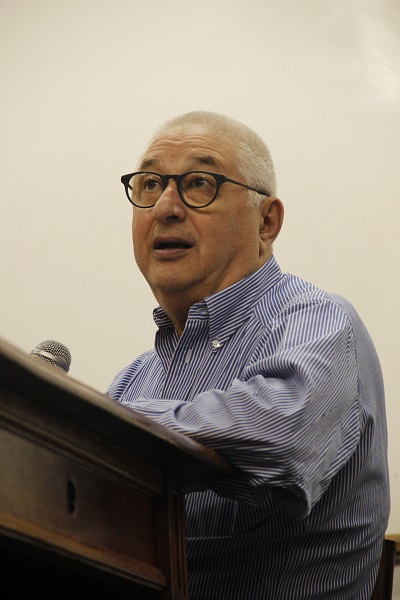

Juan Martín Maldacena baja por las escaleras de un auditorio casi lleno, viene al DF a dar una charla sobre el espacio-tiempo y la mecánica cuántica para estudiantes y graduados de física. Durante una hora y media va a explicar las sorpresas que el conocimiento encuentra en sus fronteras, luego un avión lo llevará de regreso a Princeton: “me gusta estar acá, yo también tomé clases en este lugar”, dice.

Veinte años después de su famosa Conjetura, Maldacena sigue buscando dentro de los agujeros negros, que según lanzó entre risas pueden ser rojos o blancos. “¿Qué pasaría si Romeo y Julieta sortearan los obstáculos de su relación a través de un micro agujero de gusano?”, preguntó al público mientras corrían slides de personas y corazones interactuando bajo los efectos cuánticos en el interior de un agujero negro.

En su exposición Maldacena habló sobre tendencia actuales en el estudio de la física cuántica en el espacio tiempo y terminó con interrogantes para el futuro de la cosmología, aspectos de la Conjetura que aún necesitan interpretarse para acercarnos a la ansiada “Teoría del todo”.

- Comunicación DF -

El físico e investigador Juan Pablo Paz presentó su libro de divulgación La física cuántica: todo sobre la teoría capaz de explicar por qué los gatos pueden estar vivos y muertos a la vez. Lo acompañaron sus colegas del DF Guillermo Dussel y Andrea Bragas, y dos apasionados comunicadores de la ciencia como Nora Bär y Adrián Paenza.

“Leer el libro es como hablar con un amigo que sabe mucho, al que podemos preguntarle y nos va a contestar con mucha piedad. Juan Pablo habla de física cuántica con claridad y humor, pero además con mucha valentía porque él dice lo que se sabe y lo que no se sabe aún. Construye un universo consistente que nos permite atisbar el gran cuadro, aunque no lleguemos a conocer con precisión el aspecto matemático de la teoría. Nos permite entender y relacionar el funcionamiento del mundo atómico de manera muy amable”, dice la periodista científica Nora Bär.

Ante un auditorio habituado a la mecánica cuántica y a sus contra intuitivos argumentos, el autor confesó que tardó tres años en escribir el libro y que tuvo momentos de amor y de odio con el texto hasta sentir que llegaba a un resultado agradable. “La historia de la física cuántica está entrelazada con el estudio de la estructura de la materia y así comienza mi libro. Fue muy entretenido para mí volver a leer a gigantes como Einstein, Planck, Bohr y tantos otros”, dice el investigador del Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), dependiente de UBA-CONICET.

Una lectura atenta compartió el profesor consulto del Departamento de Física Guillermo “Willy” Dussel cuando repasó los capítulos del libro. Desde “partondas y ondículas”, la ingeniosa conceptualización para contar el comportamiento dual de los objetos que componen el universo; hasta la pregunta que transmite el autor sobre qué pasó en Copenhague entre Bohr y Heisenberg. Con datos poco conocidos, el autor narra algunos aspectos de la bomba atómica como complejo tecnológico, pero sobre todo, una historia protagonizada por seres humanos.

“Creo que la visión que la mecánica cuántica nos provee acerca del mundo merece ser discutida en términos básicos y fundamentales. Me interesó hablar de algunos temas como el indeterminismo y el origen del azar porque es intrínseco a la naturaleza, de tal modo que el mismo experimento puede dar resultados diferentes. Podemos medir muchas propiedades de un objeto pero la física cuántica nos avisa que no podremos conocerlas todas al mismo tiempo. No es que no somos capaces de construir un aparato suficientemente preciso sino que es un principio fundamental de la naturaleza. Son situaciones muy difíciles de reconciliar con el sentido común, experiencias muy distintas”, sintetiza Paz.

Sobre los gurúes cuánticos

“Pero este libro no es solo de física cuántica, cuenta qué hacen los investigadores, se permite la emoción, se sorprende cuando hay imprevistos, cuando algo va en contra de lo que se pensaba. Además, en mi caso, me resulta muy clarificador en lo que hace a la comunicación de la ciencia”, dice la periodista y lee palabra textuales de Paz en el epílogo de su libro: “No puedo dejar de mencionar la molestia que me causa encontrarme con abusos de la cuántica que me parecen, básicamente, chantadas”.

Cuando los oyentes tuvieron la oportunidad de preguntarle al especialista por qué la teoría cuántica se utiliza en discursos místicos, Paz sugirió que no sólo ocurre en física, sino en todas las disciplinas. El físico esbozó, de manera muy sencilla, las conexiones descabelladas que se dan en su campo: “Las alusiones a ideas exóticas tales como enfocar nuestra energía vital cada mañana y elegir el universo en el que queremos vivir, son simplemente parte de un manual autoayuda. También resulta ser un negocio que, por ejemplo, transformó a Goswami [físico de la India que estuvo recientemente en Argentina convocado por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires] en el gurú de una secta mística cuántica.”.

Que la ciencia abunde

Adrián Paenza, el divulgador incansable de las matemáticas y defensor activo de la ciencia en Argentina manifestó la alegría de presentar un nuevo libro sobre física que traspasa las paredes de la academia. “Me parece que lo mejor de este libro -que forma parte de la Colección Ciencia que ladra... es el acto de sacar a la ciencia y la a universidad a la calle y, por otro lado, estimular a la gente joven. Hay que ir contra esa idea de que para venir a la Facultad hay que ser un elegido , hay que ser inteligente -cosa que nunca voy a entender qué quiere decir-, sencillamente creo que eso no está bien. No porque quiera que todo el mundo sea matemático, físico o biólogo pero sí que por lo menos esas opciones entren en el menú con cierta decencia”.

En varias ocasiones el libro plantea la paradoja de la división entre ciencia básica y aplicada, una separación que el autor cuestiona con énfasis: “Seguramente al hablar de la rarezas de la física cuántica más de un burócrata podría decir que son cosas tan fundamentales que parecen inútiles. Paradojalmente, en el último capítulo hago notar que todo lo que parece exótico -aunque no lo es-, ha dado lugar en las últimas dos décadas a la segunda revolución cuántica que provoca el desarrollo de nuevas tecnologías que no solamente nos permiten manipular objetos como átomos o fotones, de a uno a la vez, sino también desarrollar tecnologías como las computadoras cuánticas, la teletransportación o los sensores ultrasensibles. Máquinas que podían ser exóticas hace quince años pero ya no”.

Tanto curiosos como iniciados podrán conocer a través de La física cuántica: todo sobre la teoría capaz de explicar … cómo la teoría de la mecánica cuántica irrumpió en el siglo XX dentro y fuera de la academia. Pero, también tendrán la oportunidad de leer por qué estamos viviendo la segunda revolución cuántica, tal como lo explica uno de los físicos más importantes del país.

Después de regresar al país gracias al programa de repatriación de científicos RAICES y tras ocho años de investigación en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, la dra. Mónica Pickholz desembarca en el IFIBA, el Instituto de Física de UBA-CONICET junto a un grupo interdisciplinario.

- Comunicación DF -

Pickholz viene al DF para llevar adelante su línea de investigación en el estudio de sistemas de interés biológico y farmacológico mediante simulaciones computacionales. A grandes rasgos, sus trabajos abordan aspectos de las nanomedicinas - o sistemas drug delivery-; la interacción de fármacos y péptidos con membranas modelo; y proteínas de membrana.

“Una de las áreas más activas en el campo farmacéutico es la búsqueda de materiales funcionalizados, de dimensiones nanométricas, que puedan ser utilizados en diferentes aplicaciones. Este tipo de sistemas abren una posibilidad extraordinaria para la liberación segura y eficiente de fármacos, genes y una gran variedad de moléculas. Su desarrollo racional es invaluable”, dice Pickholz y agrega: “El aporte que se puede hacer desde la física es, por ejemplo, a través de simulaciones computacionales. En la escala molecular permiten acceder a un nivel de detalle estructural y dinámico que es difícil de lograr con otras técnicas”.

Según la investigadora, algunos problemas que presentan los fármacos de uso cotidiano pueden resolverse con la encapsulación de nanomedicinas. Estos sistemas podrían permitir la liberación paulatina y dirigida al lugar de acción específico que el paciente necesita. De esta manera podrían evitarse los picos altos de toxicidad a cantidades constantes del fármaco y aumentar la efectividad para llegar a diferentes regiones del cuerpo.

“A través de la encapsulación en nanoestructuras como liposomas o micelas poliméricas buscamos mejorar propiedades anestésicas locales y fármacos antimigrañosos”, especifica la investigadora y describe su trabajo analítico con un ejemplo: “En la terapia antimigrañosa actual se utilizan principalmente los triptanos, una familia de fármacos diseñados a partir de la estructura del neurotrasmisor serotonina. Y ahí hay un problema, porque los receptores de serotonina se encuentran mayoritariamente dentro del cerebro y eso significa que el fármaco debe atravesar la barrera hemato-encefálica. Hasta ahora la droga no tuvo la eficiencia y la eficacia esperada, por lo que se busca una mejor manera de transportarlo”.

Otros estudios buscan entender un problema planteado desde el ámbito de la tecnología de alimentos: ¿por qué el sistema inmune ataca algunos los probióticos y a otros no? En este contexto, el grupo aborda la aproximación teórica estudiando la interacción de defensinas y otros péptidos antimicrobianos con membranas modelo de probióticos. Este trabajo lo llevan a cabo en estrecha colaboración con investigadores de otros Institutos CONICET como el Centro de Investigaciones en Química Biológica de la Universidad Nacional de Córdoba y el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de La Plata.

Por otro lado, la línea de investigación más reciente en el grupo es el estudio de proteínas de membrana. “Nos interesa entender cómo las alteraciones en la estructura de las proteínas asociadas a la comunicación intercelular se relacionan con algunas enfermedades. Por ahora estamos tratando de entender canales intercelulares de las uniones GAP [un tipo de conexión intercelular] utilizando principalmente métodos computacionales multi-escala”, resume Pickholz.

Junto a ella desembarcan en la institución dos becarios de distintas disciplinas y una tradición de colaboraciones con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, con otras universidades del país y del exterior.

Un nuevo laboratorio está en marcha en el Departamento de Física, se trata de un espacio de trabajo para manipular materia fría. El proyecto se concreta luego de varios años de planificación y múltiples colaboraciones junto a otras instituciones científicas.

- Por Lis Tous -

En la frontera de la cuántica existen técnicas que permiten manipular iones y átomos de manera individual, uno por uno. Esta intervención de la materia resulta un área de estudio fundamental para la física contemporánea, así como sus aplicaciones en tecnologías vinculadas al procesamiento de la información y a la metrología.

“En rasgos generales los objetivos del laboratorio son estudiar ciertas propiedades del horizonte cuántico que nos permitan hacer sensores, relojes y computadoras de mayor precisión y exactitud; y explorar experimentalmente aspectos fundamentales de la transición entre el mundo cuántico y el mundo clásico”, dice Christian Schmiegelow, investigador del Laboratorio de Iones y Átomos Fríos (LIAF) perteneciente al Departamento de Física (DF) y al Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA) de la UBA y el CONICET.

A mediados del año 2015, los investigadores Juan Pablo Paz, Augusto Roncaglia, Miguel Larotonda y Christian Schmiegelow fundaron el grupo del LIAF del que hoy son responsables bajo la dirección del Dr. Paz. La comunidad del DF en su conjunto trabajó para que el proyecto pueda concretarse y junto con el IFIBA llevan más de cincuenta mil dólares invertidos en infraestructura: climatización, instalación eléctrica, mesas ópticas y equipos.

Recientemente el LIAF ganó un subsidio PME -Proyectos para Modernización de Equipamiento- otorgado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y tecnológica que asciende a diecisiete millones seiscientos mil pesos, inversión que le permitiría equiparse completamente.

“Este año, nuestra meta es atrapar el primer ion en una trampa de iones que armamos en Alemania y traeremos a Argentina en unos meses”, dice Schmiegelow. El investigador hizo su post-doctorado en la Universidad de Mainz y decidió regresar al país para integrarse como parte del grupo fundador del LIAF.

Experimentación coherente

Para ganar velocidad en el procesamiento de datos; lograr mayor precisión en las comunicaciones y en la fabricación de nanotecnología; o para acortar la incertidumbre en las medidas y los pesos, los científicos necesitan manipular conjuntos de átomos de manera muy precisa con luz láser. La manera en que los iones son cazados es básicamente a través de un campo eléctrico oscilante, dentro de una cámara de vacío.

“Podemos atrapar uno, cien o una cantidad específica de iones; organizarlos en el espacio y hacer que interactúen entre ellos como queremos”, explica Schmiegelow y agrega: “Nosotros experimentamos de forma coherente con la materia. Trabajamos en el régimen cuántico en el cual los átomos se manifiestan como partículas y también como ondas. Esto permite, por ejemplo, en el ámbito de la computación cuántica hacer muchos cálculos en paralelo y así poder simular procesos físicos con menores recursos y mayor velocidad”.

Estabilidad, precisión y exactitud

“Las tecnologías que se desarrollan en esta área tienen un enorme impacto en la definición de nuevos patrones de medición de tiempos y frecuencias así como también en el desarrollo de diversos tipos de sensores, o en el avance hacia objetivos más distantes como la computación cuántica”, destaca Juan Pablo Paz director del IFIBA e impulsor del Laboratorio desde sus orígenes.

Schmiegelow, explica que un sensor magnético, por ejemplo, puede hacerse con objetos de distinto tamaño: Puede usarse una brújula, un circuito electromagnético o, incluso, un único átomo. En este caso, el estado del último electrón puede ser muy sensible campo magnético. En cada una de esas escalas hay beneficios y complicaciones. “Hoy buscamos hacer nuevos dispositivos en la escala atómica, esa es la idea que gira alrededor de este laboratorio”, sintetiza el investigador.

Relojes Atómicos

La relojería atómica está experimentando una revolución por su capacidad de generar niveles de precisión y exactitud cada vez mayores. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) fija un límite a la exactitud: permite el atraso de un segundo cada 3700 millones años en los relojes atómicos. Sin embargo, ya existe un reloj que ha superado ampliamente esos estándares. La imprecisión aún puede achicarse más y lograr mejores resultados.

Estos relojes no se proponen reemplazar a los que usamos cotidianamente, ya que no requieren tanta precisión. En cambio, serán utilizados en aplicaciones vinculadas a la mejora de los sistemas de navegación -como el GPS-; a la fabricación de nuevos sensores y a la redefinición de los patrones de medición de tiempos y frecuencias.

En este contexto, el LIAF junto al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) aspira a constituir una red de colaboraciones: “Mientras que en nuestro Laboratorios planeamos establecer patrones de mayor estabilidad para los relojes, en CITEDEF van a desarrollar patrones portables; y el INTI se va a llevar a cabo la homologación y contrastación de las frecuencias con la tecnología llamada láser de peine de frecuencias”, especifica Schmiegelow.